b

b

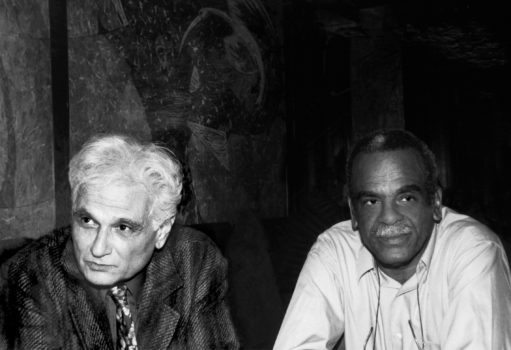

Dialogue entre Édouard Glissant et Jacques Derrida

Le 6 novembre 1993 à Strasbourg (Parlement international des écrivains)

bbbbbbb

bbbbbbb

À la suite de nombreux assassinats visant des écrivains, des traducteurs et des éditeurs, victimes du fanatisme religieux et des régimes totalitaires ou tyranniques, des intellectuels décidèrent de fonder, en novembre 1993, le Parlement international des écrivains. Il réunit notamment Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Édouard Glissant, Toni Morrison et Salman Rushdie. Ce dernier, visé par une fatwa qui le condamnait à mort pour avoir pris des libertés avec l’histoire de Mahomet, en devint le président. Dans le bâtiment de l’Aubette, des conférences et des débats permirent, à cette occasion, de réfléchir aux notions de liberté, d’hospitalité, d’engagement et d’organiser la protection des auteurs en danger.

Le dialogue entre Jacques Derrida et Édouard Glissant fait suite à une rencontre sur le multilinguisme, tenue un an auparavant, à l’université de Baton Rouge, en compagnie d’Abdelkébir Khatibi. Pour être affable, la relation entre le penseur de la déconstruction et celui de la créolisation demeure toutefois compliquée, témoignant de malentendus jusqu’à leurs derniers échanges en Italie, en 2004. Bien qu’ils aient tous deux vécu l´épreuve de l’exclusion, du fait de leurs origines, au sein de la République française, leurs rapports à la culture européenne et à l’histoire de la philosophie se distinguent nettement. Glissant, reprenant son opposition entre d’un côté, les pensées continentales de l’unité, de la filiation patrilinéaire, de l’identité racine, et de l’autre, les pensées archipéliques de la diversité, de la relation, de l’identité nomade, se montre agressif en interpellant Derrida sur les cultures méditerranéennes, notamment hébraïque, qu’il assimile à la volonté d’appropriation. Derrida, sans se départir de sa coutumière amabilité, ne peut que nuancer et compliquer ce binarisme, et montrer que dans les cultures juives, tout autant que dans l’histoire de la philosophie occidentale depuis les Grecs, des écarts sont à l’œuvre, pour peu qu’on sache les lire. Si chacun semble tenir ses positions, le différend entre les deux penseurs est néanmoins passionnant, tant il dessine deux voies pour repenser l’universel et les principes grâce auxquels défendre les libertés menacées.

ÉDOUARD GLISSANT : Au moment d’aborder un tel compagnonnage, je me suis dit, quand même… il faut mettre de l’ordre ou un petit peu de désordre systématique dans les idées. J’ai essayé de prendre des notes cet après-midi et ça n’a pas marché. Donc, il me semble que ce que nous allons faire, ce que je propose à Jacques Derrida, c’est une sorte de méditation sur ce qui peut nous séparer ou nous rapprocher — mais ça c’est pas important —, ce qui peut nous paraître comme fructueux dans les écritures d’aujourd’hui ; et nous pensons qu’il s’agit des écritures du divers, puisque c’est le titre qu’on nous a proposé. Je n’ai rien préparé, je me suis dit : « Bon, on va remonter très loin, il faut toujours remonter très loin. » Et pour ne pas être suspect de parti pris, je ne vais pas partir des contes ou des épopées africaines, je vais partir de la notion de l’Un et de l’Être dans la Grèce antique. Donc, je vais faire un peu le Nègre gréco-latin et donner quelques assurances de mon savoir.

Ce qui m’a toujours, en tant que poète, intéressé, c’est les présocratiques, sans doute sous l’influence de beaucoup de personnes. Quand j’étais jeune poète, il y avait une grande mode pour les présocratiques, il en est resté quelques livres absolument remarquables qui ont fait date et qui sont maintenant des classiques. Et j’opposais, pour moi, la pensée des présocratiques à celle des platoniciens. Et quand je suivais des cours de philosophie et qu’il y avait des gloses sur le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate, je me disais toujours : « Mais c’est pas ça, ça ne doit pas avoir été ça le sens, un sens moral, etc. », et je me disais toujours que ce que Socrate disait c’était : « Ah ! vous les petits merdeux de présocratiques, vous prétendez avoir un contact avec le monde, vous prétendez que votre connaissance passe par une espèce d’intuition immédiate du monde, etc. Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Vous ne vous connaissez même pas vous-mêmes et vous prétendez connaître le monde ! » Il me semblait que le « connais-toi toi- même » répondait à une volonté de séparer l’homme du monde. Et je me disais que la pensée platonicienne était prodigieuse, féconde, et qu’elle ressortissait immédiatement à cette volonté ; et que l’Un platonicien, qu’on peut différencier en cela de l’Un parménidien, entrait dans une profondeur d’absolu où quelque chose du monde s’était perdu ; et que c’est probablement cette profondeur d’absolu qui en faisait la valeur, mais que c’est cette profondeur d’absolu aussi qui en traçait les limites. Il me semblait que le poète, en Occident — en Occident, dans toute la culture occidentale —, que le poète avait toujours été celui qui, pour protester contre cette séparation entre l’homme et le monde, avait prétendu à une forme de connaissance poétique qui réconcilie l’homme et le monde. Je dis beaucoup de banalités, mais je crois qu’il faut aller dans les banalités et les lieux communs, et essayer de voir de quoi il s’agit en matière d’écriture.

Par conséquent, pour moi, les grands poètes occidentaux, à partir d’une certaine époque — je ne parle pas des poètes latins, mais à partir de l’apparition des langues romanes, en particulier en France, à partir des premiers troubadours —, les grands poètes occidentaux ont toujours été ceux qui refusaient le statut d’amuseurs auquel Platon les avait réduits. Ce qui est normal : si la connaissance intuitive du monde n’est pas importante dans la connaissance, la poésie elle-même n’est pas importante, étant essentiellement une forme de connaissance qui repose sur l’intuition du monde. En ce sens, les présocratiques, on les appelle des philosophes poètes ou des poètes philosophes. Et, venu d’ailleurs, je pistais les littératures de l’Occident et je regrettais de ne pas connaître l’allemand, l’anglais ou l’italien, langues que j’ai un peu apprises après, sauf pour l’allemand — j’ai toujours rêvé de lire le poème Le Rhin, de Hölderlin, en allemand —, je pistais chez les poètes occidentaux cette nostalgie du monde que Platon leur avait imposée, et cette révolte contre un tel statut qu’ils mettaient en acte dans leurs œuvres… des troubadours à Rimbaud, et à qui vous voulez. Par conséquent, il y avait une forme de connaissance, qui était la forme de connaissance poétique, qui était maudite parce qu’elle n’entrait pas dans le cadre et le panorama de la connaissance. Et tous les grands poètes, en particulier les poètes français modernes, de Claudel à Saint-John Perse, revendiquent le statut de connaissant et non pas le statut d’amuseur, comme l’écrit Claudel : « Je n’ai aucun souci de vous faire rire ou pleurer. » J’ai toujours pensé que c’était la grandeur de l’Occident d’avoir banni les poètes, pour leur permettre cette malédiction bienheureuse de chercher le contact avec le monde. Pour faire un raccourci saisissant, on peut dire que si Platon n’avait pas eu l’idée de l’idée, la fusée interstellaire n’existerait pas.

Mais à côté de cela, il y a eu le cheminement de la pensée poétique en Occident, une pensée qui a rompu l’harmonie, l’unité harmonieuse de la conceptualité occidentale. Ce qui s’est passé, c’est que ces poètes-là, qui ont pressenti le monde, qui ont imaginé le monde sous toutes les formes possibles, comme Rimbaud dans Le Bateau ivre — n’entrons pas dans les détails, ce n’est pas la peine —, ces poètes-là ont rencontré, à la fin, le monde. Ils l’ont rencontré bien entendu à travers l’expansion colonialiste occidentale, et c’est l’extraordinaire de l’histoire. Maintenant, on organise un procès contre Christophe Colomb — il l’a bien mérité —, mais on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu, en même temps que la recherche avide des richesses, une recherche du sacré, et de la profondeur, et de la vérité chez Colomb. Quels que soient les malheurs terrifiants qu’il a entraînés dans son sillage, l’extermination des Indiens — de ceux qu‘on appelle les Indiens d’Amérique, nom basé sur une erreur, un mensonge —, la traite des Nègres, le transport des gens par-dessus l’Atlantique, qui fait que jusqu’à aujourd’hui l’Afrique n’arrive pas à se remettre de cette ponction énorme, incroyable, insupportable, que la conscience de l’humanité n’a pas encore officialisée… Ces poètes-là ont rencontré le monde.

Ça veut dire qu’ils ont rencontré d’autres poètes, d’autres accents, qui n’avaient pas à réagir contre l’Un absolu et platonicien qui les avait rejetés en marge, parce que ces poètes-là ne vivaient pas l’Un comme un absolu. Et ce sont les poètes qui relèvent bien entendu des cultures africaines et même des cultures composites, latino-américaines ou caraïbes, et d’autres cultures aussi ataviques que les cultures européennes, que 1’on rencontre dans le monde et pour qui la parole de Rimbaud « je est un autre » n’est pas une parole de revendication et de malédiction, mais une parole de naturalité, pour qui aussi, par exemple, la pensée baroque n’est pas une réaction contre les excès normatifs du classicisme, mais une naturalité. Et, par conséquent, la question, la première question que je voudrais poser comme amorce à notre conversation, qui n’est pas une question d’ailleurs, est celle-ci : il y a eu en Occident une grande parole de l’Être et de l’Un, parole incroyablement féconde et incroyablement mortelle pour les autres, et même mortelle aux alentours du bassin méditerranéen. Est-ce que la pensée de l’Un et la pensée de l’Être en tant qu’Être ne sont pas à questionner aujourd’hui par rapport à cet espèce de bref résumé parahistorique que je viens de faire ? Pensées pour lesquelles je ne suis pas encore entré dans des détails de ce que j’aurais à dire sur ce sujet, parce que j’aimerais entendre Jacques Derrida ce soir.

JACQUES DERRIDA : C’est très difficile. Je suis naturellement à la fois très heureux de me trouver là à parler avec Édouard Glissant à cause de l’amitié et de l’admiration que j’ai pour lui, et en même temps très malheureux d’avoir tant de ma1 à faire ce que probablement vous attendez, ou que certains peuvent s’attendre que je fasse ici dans ces conditions-là. Alors je ne sais pas si je vais être en mesure de répondre à la grande question que vous avez ouverte ; je vais peut-être me perdre dans quelques détours. Depuis le début de ces rencontres, j’ai eu le sentiment que nous pouvions dire « nous » à beaucoup d’égards, que beaucoup d’entre nous étaient prêts à dire « nous » devant ce qu’il est urgent de faire, devant ce contre quoi il est urgent de s’insurger, de protester, d’agir, etc. Mais chaque fois que j’essayais en moi de déterminer ce « nous » et de voir quelles phrases on pouvait faire avec ce « nous », je me trouvais en panne, et je me disais qu’il y avait là une énigme : au nom de quoi au fond sommes-nous ici réunis, décidés à agir dans l’urgence devant les tragédies qui nous entourent, alors que nous sommes incapables de dire de quoi notre « nous » est fait ?

Tout à l’heure, Édouard Glissant a parlé de lui comme de quelqu’un qui est venu d’ailleurs ; il a parlé de l’Afrique et de la Méditerranée, et je me suis dit que si peut-être nous avions tous les deux quelque chose en commun, c’était d’être venus d’ailleurs dans la langue où nous parlons maintenant, dans la culture avec laquelle nous nous expliquons maintenant, et que peut-être ce serait un bon point de départ que d’expliquer ce que veut dire ici ce « être venu d’ailleurs » pour essayer d’approcher la question, la grande question de l’Un et de l’Être. Le principe des quelques remarques que je vais faire, le principe de sélection, il m’en faut un, ça va être — pour ne pas nous entraîner ou nous noyer dans l’immensité des questions, qui sont ici l’enjeu — ce sera d’essayer de ramener toujours ça au plus près de ce qui nous réunit ici, de l’urgence qui nous réunit ici. On a beaucoup parlé de l’Iran, de la Turquie ou de Haïti, etc., je suis très sensible comme vous à tous ces drames-là ; naturellement l’Algérie, pour moi, permettez-moi de le rappeler, et une certaine Méditerranée, est un lieu aujourd’hui de douleur particulièrement aigu, et je suis particulièrement affecté, ce qui ne veut pas dire que je ne le suis pas par autre chose, je suis particulièrement affecté quand je vois qu’au sujet de l’Algérie, des Algériens ou des non-Algériens peuvent se faire flinguer simplement parce qu’ils parlent, parce qu’ils écrivent ou parce qu’ils entendent garder leur liberté de parole, d’évaluation, de détermination à ce sujet-là. Je souffre là, et je voudrais repartir de l’Algérie pour répondre ä vos questions, du fait que je suis né en Algérie.

Je me rappelle, permettez-moi de le rappeler, une de nos rencontres. C’était il y a deux ans à Baton Rouge. Édouard Glissant avait organisé un colloque sur le bilinguisme notamment dans la francophonie, le bilinguisme pour des francophones — Canadiens, Belges, Africains, etc. —, et j’avais essayé de m’expliquer alors sur cette énigme qui est pour moi le fait qu’il peut exister — et c’est mon cas — un monolinguisme qui néanmoins concerne une langue qui, d’une certaine manière, n’est pas la mienne. Comment peut-on être monolingue dans une langue qui n’est pas la sienne ? Naturellement, à partir de cette expérience dont je vais dire quelques mots, j’étais particulièrement frappé, intéressé depuis longtemps par ce qu’Édouard Glissant dit de la créolisation : la question de savoir, question ouverte à mes yeux, de savoir si ce concept de créolisation, ce qu’il a analysé de façon si riche et illustrée, est un concept qu’on peut, avec quelques précautions, transposer comme un modèle pour d’autres greffes linguistiques, transformations, inventions de langage… je ne sais pas. En tout cas c’est à partir de mon expérience que je me suis intéressé à celle dont il parle.

Mon expérience est une expérience coloniale évidemment, mais élevé dans la culture, dans l’école française, avec la seule langue française, je n’en avais néanmoins pas d’autre. Je me rappelle qu’au cours du colloque auquel je viens de faire allusion, j’avais comparé ma situation de Franco-Maghrébin à cet égard à celle d’autres Franco-Maghrébins comme Khatibi, par exemple, qui était là, qui, lui, tenait des discours magnifiques et très justes sur son bilinguisme, sur ce que le bilinguisme pouvait apporter, irriguer dans son écriture poétique ou romanesque ; mais j’avais cité certaines de ses phrases où il rappelait que néanmoins c’était un bilinguisme et qu’il avait une langue maternelle vers laquelle il pouvait se replier, et qui était l’arabe évidemment. Moi, je n’en ai pas. Je n’en ai pas, ça veut dire que né en Algérie d’une famille juive d’Algérie, je savais premièrement que non seulement la langue française n’était pas la mienne, que les normes qui m’étaient imposées à l’école quant à la pratique de cette langue française venaient de ce qu’on appelait alors la métropole — c’était la langue du maître, du maître au sens de la colonisation, mais aussi au sens du maître d’école — et par conséquent il fallait m’arranger avec cette langue qui n’était pas la mienne, mais par rapport à laquelle je n’en avais pas d’autre. Alors j’ai essayé — je ne veux pas raconter la conférence que j’ai faite à ce sujet maintenant — simplement, ce que j’avais essayé d’analyser comme exemplaire dans cette situation, c’est non seulement la possibilité d’être dans le monolinguisme — et je suis monolingue bien que je puisse me débrouiller dans d’autres langues, je suis névrotiquement monolingue —, qu’on puisse être monolingue dans une langue qui n’est pas la sienne. Et si je parle d’exemplarité ici, c’est parce que cela me pousse à penser que finalement une langue ne s’approprie jamais, et qu’on n’habite pas une langue comme… être chez soi. Une langue est toujours la langue de l’autre.

Alors sur ce fond — le fond de cette proposition en général qui veut que même la seule langue qu‘on parle, on ne se l’approprie pas —, sur ce fond en général, naturellement, on peut reconstruire, on doit reconstruire des discours proprement politiques sur l’oppression linguistique, sur l’imposition linguistique, parce que le maître lui-même ne possède sa langue qu’à coups de fantasmes et de violence. Il peut l’imposer et prétendre l’imposer à d’autres, mais il faut partir du fait, pour repolitiser cette question, que le maître lui-même n’est pas propriétaire de sa langue. Et j’avais justement insisté sur le fait que non seulement le français n’était pas ma langue, mais que parmi les Franco-Maghrébins qui se trouvaient à cette conférence, j’étais même le seul à avoir à un moment donné perdu la citoyenneté française — pendant quelques années j’ai perdu la citoyenneté française. Et là se noue un certain nombre de questions qui à la fois, mais je ne vais pas y consacrer trop de temps, qui à la fois ont une valeur absolument singulière et idiomatique et qui ne concernent qu’un certain nombre d’individus dans mon genre, une certaine communauté, une certaine génération, mais qui ont en même temps, au-delà de l’idiomaticité, une certaine signification exemplaire ou généralisable. Et c’est à partir de cette situation que je voudrais lentement revenir à la question de la Méditerranée, de la philosophie et de l’Un.

La manière dont je me suis approprié la langue — et pardonnez-moi de parler de moi, de mon point de vue encore ici — à partir de cette situation de colonisé-colonisateur, puisque nous étions en Algérie à la fois du côté des colonisés et du côté des colonisateurs, en tant que la communauté à laquelle j’appartenais faisait partie naturellement des Pieds-Noirs du côté des colonisateurs, en même temps que colonisés ayant eu la citoyenneté française depuis peu. De ce point de vue-là, j’ai l’impression que je me suis approprié la langue — sans pouvoir me l’approprier, évidemment —, que mes gestes d’appropriation, mes tentatives d’appropriation, et de la culture, et de la langue française, et de la culture philosophique, ont été marquées par le trouble de l’identité auquel je viens de faire allusion. Ce qui fait que pour en revenir à la question de la Méditerranée et de la philosophie de l’Un et de l’Être, mon geste m’a poussé à compliquer un peu — et ce sera au fond le principe d’une réponse, pas d’une objection mais d’une réponse que je ferai à votre schéma que vous avez mis en place —, à compliquer un peu le schéma selon lequel la philosophie, ce que la philosophie a inauguré en Méditerranée, c’est l’hégémonie, le règne de l’Un au-delà duquel il faut, selon le trajet que vous avez esquissé, que les poètes, dans l’écriture du divers, etc., s’émancipent en quelque sorte, qu’ils s’émancipent de cette hégémonique autorité de l’Un.

Il se trouve que l’Un, chez Platon mais aussi bien chez Plotin, n’est pas exactement l’Être auquel vous l’avez immédiatement associé ; c’est ce qui m’a justement intéressé dans les phénomènes d’auto-déconstruction, et qui m’ont toujours fasciné dans la philosophie, je veux dire la manière dont chaque grand moment philosophique, chaque grand système philosophique, à la fois s’auto-interprétait et essayait de se rassembler, de se consolider, de s’armer dans sa cohérence, et néanmoins devait laisser en lui la lézarde d’une inconsistance, d’une incohérence et d’un excès qui se trouvent chaque fois marqués dans les textes philosophiques. Et chez Platon c’est justement là quand l’Un — vous avez parlé de Parménide —, l’Un qui est au-delà de l’Être justement, est le Bien. Dans le discours, la tradition orale de Platon, l’Un c’est précisément comme le bien avec tous les problèmes que ça peut poser — je ne veux pas vous infliger une leçon de platonisme ici —, c’est ce qui est « epekeina tes usias », c’est-à-dire ce qui est au-delà de l’ « étantité », de l’étant. Et je me suis acharné, avec ce motif et quelques autres chez Platon, pour déterminer là où un certain excès — ça peut se faire aussi avec la khôra, c’est encore plus radical —, un certain excès de la pensée platonicienne venait désorganiser le principe d’hégémonie, d’autorité, d’homogénéisation finalement, que l’Être, comme le « même », pouvaient imposer.

Pour repersonnaliser en quelque sorte les choses, j‘ai souvent été frappé à vous lire, et encore récemment, par le fait que nous nous croisions souvent, si je peux me permettre de le dire, en ce sens que ce que vous dites contre l’Être ou la nécessité de se… je ne veux pas dire libérer ou émanciper…, mais en tout cas de se défaire de l’autorité de l’Être, est évidemment quelque chose qui me touche et qui m’intéresse depuis toujours, et donc je me sens très proche et en même temps j’ai souvent le sentiment que je ne le dirais pas comme vous, je ne le signerais pas comme vous, et je me demande où situer cette différence-là. Je me rappelle ce qui a été dit ce matin, pendant la discussion à laquelle vous ne participiez pas mais que j’ai écoutée attentivement : à plusieurs reprises, Daniel Payot a évoqué avec beaucoup de générosité un texte de moi où il n’était pas question de prose mais de phrases, et qui n’était pas d’ailleurs un texte… qui était un texte qui a été pris dans un commentaire, donc il y aurait beaucoup à dire pour compliquer cette question. Mais là où je parle de la prose, et il n’y a pas fait référence, c’est pour dire que la philosophie inaugure l’ère de la prose. C’est la question : qu’est-ce qui inaugure en quelque sorte la philosophie — en tout cas la philosophie platonicienne — et le passage du poétique ou du sacré à la prose ? Et alors ce qui me frappe ici, c’est que quand vous nous rappelez à cette poésie, à ces poètes d’aujourd’hui à la rencontre des autres poètes qui, franchissant en quelque sorte l’interdiction de type platonicienne, découvrent le monde, je me demande ce qui fait — et je reviens à la question du « nous » ici — ce qui fait l’unité de ce monde ?

Ce matin, par exemple, quand vous avez évoqué le chaos-monde, ou bien cette fraternité conflictuelle — je vous cite là littéralement —, cette fraternité conflictuelle dans laquelle nous nous rassemblons en quelque sorte, je me disais : « Voilà, là il y a un monde, il y a… ». La notion du monde a une énorme histoire, ce matin on est allé très vite avec cette histoire ; elle a une énorme histoire qui est pour une grande part chrétienne, qui est grecque et chrétienne, je ne crois pas que le monde ait été découvert avec le Nouveau Monde — bon, laissons cela — mais c’est encore dans une certaine déhiscence de la tradition européenne qu’on trouve les ressources nécessaires pour dire ce que vous dites… Et non seulement ça ne vous disqualifie pas, mais ça renforce ce que vous dites. Par exemple, il est évident que le chaos dont vous parlez souvent, évidemment, a une tradition grecque ou dionysiaque, que le chaos, c’est justement la béance qui permet de parler, c’est à partir du chaos qu’on peut parler la bouche bée qui ouvre la parole ; la notion de monde également. Par conséquent, je me demande, peut-être que ce que je dis va dans le sens de ce que vous avez fortement souligné à la fin de la séance de ce matin, à savoir qu’il n’y avait pas d’opposition entre un vieux monde et un nouveau monde ou un jeune monde, mais que c’est à l’intérieur même d’une tradition, d’une torsade de traditions que nous devions, que nous pouvions trouver les ressources pour aller là où semble-t-il nous voulons aller. Mais en tout cas, c’est déjà dans le monde grec, pour ne pas parler de la suite, que le désordre, la déhiscence, le principe d’excès, se trouve à l’œuvre. Et dans la manière qui s’est imposée à moi de m’engager dans cette culture philosophique, sans cesse j’ai… je ne dirai pas que j’ai cherché, mais que je me suis trouvé avec ces discordes intérieures, ces principes d’excès et de dislocation du principe d’hégémonie que vous avez évoqués.

Je crois que le travail que j’appelle, pour faire vite, de déconstruction, évidemment n’est pas un travail qui vient de l’extérieur, ou depuis un ailleurs. Nous sommes venus d’ailleurs, oui, mais si l’ailleurs est déjà ici, n’est-ce pas, l’ailleurs était déjà là dans le monde grec, dans la Méditerranée. Le chaos était là, et par conséquent, le travail d’interprétation, la stratégie de contre-pouvoir, de contre-attaque poétique, peut se faire depuis le dedans du bassin méditerranéen, et même depuis les phénomènes d’impérialisation, d’impérialisme ou de colonisation du bassin méditerranéen. C’est d’ailleurs pour ça que ça n’a pas marché, que ça se disloque. Et la dislocation, le principe de la dislocation, était déjà là. Je me demandais si justement la grande parole de l’Être était assimilable à la grande parole de l’Un, et pour introduire encore un autre — je vais très vite ici, pardonnez-moi, j’ai très honte du caractère schématique de ce que j’avance ici —, mais je me demande si un autre principe de dissociation ne concernerait pas les questions qu’on pourrait se poser au sujet de la lecture qu’on a d’ailleurs faite de ces choses-là. Pour Heidegger évidemment, l’Être est le « même », mais c’est la différence. Et il y a un texte de Heidegger sur Héraclite, je crois, qui tente d’expliquer — et je ne souscrirai pas à cette lecture sans questions et sans réserves, mais je la reconstitue rapidement —, qui tente d’expliquer l’origine de la philosophie, c’est-à-dire de cette manière autoritaire, impérieuse, de questionner, avec naturellement le prix que nous attachons depuis toujours à la possibilité de la question, mais d’une question qui comporte néanmoins une imposition d’autorité et une hégémonie. Il interprète l’autorité inquisitoriale, et érotique et érotisée, de la question, au fait que l’harmonie — ce qu’il appelle « harmonial », le principe d’harmonie — qui, avant la philosophie et avant les sophistes, rassemblait l’Être avec lui-même, le principe de consonance, le principe quasiment musical — d’accords… l’accord de l’être — avait été rompu. Une dissociation était intervenue et, dans le moment sophistique justement, Platon, Socrate, représentent le geste nostalgique, essentiellement nostalgique — c’est-à-dire de mémoire, d’anamnèse, de l’harmonie perdue —, pour reconstituer cette unité perdue. Et l’érotisation de la question, ce qui mêle l’Éros à la question socratique, tient à cette tension, ce « Streben » qui naît de la dissociation, qui naît du principe de rupture. La philosophie par conséquent — je ne veux pas la réduire progressivement à cela — ressemblerait à ce pouvoir germanique, à cette autorité virtuellement impériale à partir de laquelle et la science et l’Europe ont colonisé le monde ; elle leur ressemblerait à partir de cette césure qui aurait introduit la nostalgie, la négativité, etc., dans 1’ordre de la question.

Sans cesse, je dois dire — je vais m’arrêter, je parle de trop —, je m’essaye à repenser non pas contre la question, mais une affirmation ou une promesse ou un engagement qui précède la question et qui rend possible la question. La forme question est une forme très particulière de discours, qui s’adresse à l’autre et qui n’est pas sans violence. Mais pour interroger l’autre, pour s’adresser à l’autre en le questionnant, il faut déjà qu’une promesse, un « oui », un accord, aient rendu possible cette adresse questionnante au sujet de l’Être par exemple. Eh bien ! je pense que c’est au point où sourd, où vient sourdre cette promesse ou cet acquiescement, ou ce « oui » — ce matin, il y avait beaucoup d’exemples de « oui », des « oui, oui », des différentes qualités du « oui » sans que le « non » soit nécessaire — c’est au point de ce « oui » que le « nous » indéterminé dont j’ai parlé en commençant peut peut-être s’annoncer. Nous sommes ici visiblement — nous, je veux dire tous ceux qui depuis deux jours pensent ensemble, quels que soient leurs différences, ou leurs désaccords d’autre part —, nous pensons ensemble qu’il ne faut pas laisser faire un certain nombre de choses aujourd’hui, ou qu’il faut que des paroles différentes soient entendues dans leur différence. Ce nous-là, si indéterminé qu’il soit, il est déjà en quelque sorte allié, il est un signe de promesse sans lequel aucune action et aucune question ne pourraient même être engagées.

Un mot encore — parce que moi non plus, je n’ai pas réussi à préparer cette séance et je n’avais pas plus de notes qu’Édouard en arrivant ici —, mais il y avait une chose dont je voulais parler et qui a trait aux langues, puisque les questions de la langue reçoivent quelques privilèges ici, pour des raisons trop évidentes, et de la différence des langues. Une chose que j’ai beaucoup aimée dans un des derniers textes que j’ai lus d’Édouard Glissant dans la presse, je crois que c’était probablement la conférence inaugurale d’avant-hier où je n’étais pas là, et à laquelle j’ai envie de souscrire fortement aujourd’hui parce qu’elle est particulièrement urgente, d’actualité, c’est celle-ci : quand nous nous insurgeons contre l’hégémonie, l’impérialisme, et d’abord l’impérialisme linguistique au nom, par exemple, de possibilités de créolisation, de possibilités de toutes sortes, d’inventions de poétiques liées à la langue, nous pensons naturellement à ce qui est aujourd’hui l’hégémonie dominante, si on peut dire, l’hégémonie méta-, supra-hégémonique quant à la langue, c’est naturellement le fait que l’anglo-américain est non seulement en passe, mais est déjà arrivé à devenir l’unique seconde langue universelle. Et on ne peut pas le dénier, et on ne peut rien faire contre ça d’une certaine manière, on ne peut pas éviter que désormais la mondialisation comportera, quoi qu’il lui arrive, cette contrainte que les hommes sur cette terre devront parler deux langues au moins, dont l’anglo-américain. Et mon sentiment est qu’aucune résistance ne viendra — c’est trop tard — à bout de cette loi. Alors cette loi étant ce qu’elle est, il reste à savoir comment on va résister, l’interpréter, la détourner, vivre avec, etc.

Et moi, je me sens souvent paralysé en France — c’est pourquoi j’ai été très reconnaissant de la phrase d’Édouard Glissant que je vais citer dans un instant — je suis me souvent senti paralysé en France parce que je suis naturellement parmi les premiers à vouloir dénoncer l’impérialisme linguistique anglo-américain avec tout ce qui l’accompagne — parce que ce n’est pas seulement l’imposition d’un système de signes, c’est une imposition culturelle, une imposition qui n’a pas de limites d’une certaine manière, et ce sont des questions très actuelles, comme vous le savez, pas seulement à cause du GATT et de l’exception culturelle. Je suis prêt à m’opposer à ça, mais je ne veux pas le faire au nom de n’importe quoi, et au nom notamment d’une francité de la langue pure et dure qui d’autre part mesure aussi l’étendue de son impérialisme francophonique ; donc, je ne veux pas le faire au nom de n’importe quoi. Je veux le faire aussi au nom des idiomes — il n’y a pas d’idiomes purs, c’est pourquoi le concept de créolisation m’intéresse beaucoup —, au nom des idiomes impurs et de la multiplicité des idiomes impurs, en particulier au nom de l’idiome, d’un certain idiome anglais ou américain, ou des idiomes anglais et américains qui eux-mêmes sont les victimes de cette normalisation, homogénéisation hégémonique, l’hégémonie étant en même temps une homogénéisation dont souffrent en particulier et entre autres, n’est-ce pas, les Anglais et les Américains. Par conséquent, c’est sur la base de cet axiome, qu’il faut aussi protéger, pas seulement le français mais aussi l’anglais et l’américain, qu’une autre, comment dire… une autre charte des différences linguistiques et une autre stratégie de résistance peut être élaborée. Et quand j’ai vu que vous disiez si je ne m’abuse quelque chose qui va dans ce sens-là au sujet de l’anglo-américain, j’ai pensé que là c’était une très bonne ligne de politique de la langue, de politique de résistance de la langue, et qu’elle ne pouvait pas se faire à partir du nationalisme linguistique francophone, qu’elle devait se faire à partir de possibilités de greffes, d’inventions et de… disons créolisations, ou tous les analogues qu’on peut proposer à ce concept, ou à ce modèle — je ne sais pas comment l’appeler — qu’Édouard Glissant a admirablement exposé et soutenu. Voilà, je m’arrête là pour l’instant.

ÉDOUARD GLISSANT : Je vais essayer de continuer la discussion en reprenant quelques points. Il est évident que l’Un n’est pas l’Être. Mais que l’Un est à l’Être comme le divers à l’étant, c’est-à-dire que l’Un et l’Être n’ont pas d’au-delà dans la philosophie occidentale et que le divers et l’étant ont des au-delà. Par conséquent, quand je faisais une espèce de « package » avec l’Un et l’Être, c’était pour signaler ça : ce « non au-delà » qu’il y avait en commun entre l’Un et l’Être. Et l’autre aspect qui m’a intéressé, c’est que vous avez essayé de revenir toujours aux situations, à ce qui nous réunit ici, aux exactions, aux oppressions, aux tyrannies de l’esprit, de la pensée, aux menaces sur la pensée, sur les sociétés, etc., qui nous réunissent ici ; et j’ai été sensible à cette volonté de toujours revenir à ce concret très menacé. Mais je suis un peu gêné quand on formule les raisons de s’opposer à ce concret. Parce qu’on donne des raisons ponctuelles, souvent, qui me paraissent ne pas aller au fond des choses ; et l’une de mes idées, c’est que tant qu’on ne changera pas au fond les concepts et l’imaginaire de l’homme sur ces questions, le racisme et toutes les horreurs, les obsessions auxquelles nous assistons aujourd’hui, persisteront et embelliront. Autrement dit, c’est très difficile à dire parce que tout de suite on vous dit : « Oui, mais c’est concret, il faut aller, il faut se battre, et ce n’est pas avec des idées qu’on se bat, c’est concrètement, etc. ». Et je suis tout à fait d’accord qu’on se bat concrètement. Mais je pense aussi que si aujourd’hui nous ne contribuons pas à changer quelque chose des systèmes de pensées et des imaginaires des humanités, tous les combats concrets que nous aurons menés risquent d’être marqués de nullité. Et c’est pour cela que je vais essayer de reprendre avec vous, pour répondre sur le fond, un certain nombre de points.

Pourquoi je suis parti de cette fascinante Méditerranée, si diverse et si féconde ? D’abord parce que j’ai été élevé dans la culture occidentale, même si je viens d’ailleurs, et qu’on ne peut pas ignorer ce qu’on a appris à l’école ; et d’autre part parce que j’habite un archipel et que j’ai été amené très tôt à me poser la question de l’extraordinaire nature de la Méditerranée. Et si l’on met de côté philosophie de l’Un et de l’Être, et les grandes religions monothéistes, je me suis aperçu qu’en liaison avec tout cela, le mythe fondateur le plus incroyablement efficace en Méditerranée, c’est celui qui, à partir d’une genèse c’est-à-dire d’une création du monde, relie par filiation un peuple sans discontinuité et, par conséquent, avec la légitimité qui s’attache à cela, un peuple au territoire sur lequel il est, qui devient territoire élu pour un peuple élu. Bien entendu, l’exemple hébreu est le plus typique. Mais je prétends que ce n’est pas le seul. Et je prétends aussi que la pensée chrétienne adopte sous toutes sortes de formes ce modèle-là. Par exemple quand il y avait un trou dans le dénombrement — parce qu’au moment où les textes de la Bible ont été produits la croyance générale était que 4 000 ans séparaient la création du monde du présent qui était vécu — quand il manquait 900 ans, eh bien ! on disait que Noé avait vécu 900 ans. Il manquait 750 ans, on disait que Mathusalem avait vécu 750 ans. Et pourquoi ça ? Parce qu’il ne fallait pas laisser une année indécise, il fallait affirmer sans interruption, depuis la création jusqu’au présent, la légitimité par filiation — évidemment ce sont des sociétés machistes, donc par filiation paternelle parce que la filiation maternelle personne ne peut en douter, tandis que le père on peut en douter — pour confirmer le droit pour une communauté d’être sur terre et de posséder cette terre qui devienne son territoire.

C’est dans ce principe-là qu’il y a le principe de la colonisation : si mon territoire est légitimement le mien, il est légitime que je l’agrandisse en incluant d’autres terres qui deviennent territoire, c’est-à-dire qui participent de la légitimité que je partage sur ce territoire. Dans les mythes fondateurs, par exemple des Aztèques ou des Incas, ça ne marche pas du tout. D’abord Dieu crée le monde quatre fois, c’est-à-dire que les trois premières fois il se trompe. Il procède par méthodes, par essais, et il réussit. Donc déjà, le principe de la légitimité au départ est mis en cause. Ensuite, dans les mythes incas ou aztèques, il y a une grande période de temps… il y a un trou entre le premier héros qui disparaît on ne sait pas où, et puis les héros fondateurs d’une humanité ; c’est-à-dire qu’il y a un trou entre la genèse et le début de l’histoire. Par conséquent, il n’y a pas de légitimité par filiation et il n’y a pas de légitimité par rattachement à la genèse. Si on étudie des mythes africains ou des mythes chinois, ou des mythes indiens, on s’aperçoit que cette légitimisation par linéarité n’existe absolument nulle part ailleurs ; par conséquent, il y a là quelque chose de remarquablement spécifique et profond. Par exemple, vous avez des chaînes de filiation dans les cultures africaines, mais des chaînes de filiation sans légitimité, c’est-à-dire que quelqu’un peut entrer dans un village comme esclave et puis devenir le roi de ce village par son mérite, etc., et entrer dans la chaîne des ancêtres — ce qui est déjà le principe fantastique de la créolisation —, dans la chaîne des ancêtres de ceux qui l’avaient fait esclave. Il y a d’ailleurs un film remarquable, américain, sur l’homme qui était cheval, un Américain fait prisonnier par des Indiens qui le suspendent par des crocs, qui le traitent comme un cheval ou comme un chien, et qui peu à peu devient le chef de la tribu, devient Indien. Eh bien ! c’est la même chose pour les Africains, on peut entrer dans la chaîne. On ne peut pas entrer dans la chaîne de la légitimité. C’est pour cela que dans les chroniques des royaumes occidentaux, la légitimité, qui était souvent battue en brèche, était tellement importante à maintenir officiellement.

Autrement dit, je voulais parler avec vous de ce problème de la filiation et de la légitimité à partir des mythes apparus autour du bassin méditerranéen. De même que je voudrais, si on a le temps, parler de la question de la perspective et de la profondeur, de l’étendue et de la profondeur, qui sont liées à cela. Autrement dit, l’Un et l’Être… oui, il y a eu déhiscence, mais je crois que ces déhiscences sont des ruses et ne sont pas de vrais renoncements, d’une part, et, d’autre part, je crois que, emportés que nous sommes par la profondeur et la beauté de ces philosophies, nous ignorons ou nous méconnaissons ce qu’il y a autour ; comme par exemple ce mythe du rattachement à une genèse qui est absolument généralisé, qui n’est pas seulement hébreu. Et je crois qu’il y a là quelque chose dont je vais, par un raccourci saisissant, essayer de montrer qu’il nous intéresse directement aujourd’hui.

Cette conception de la légitimisation par filiation, à partir d’une genèse sur un territoire, a fondé directement la notion d’identité-racine unique au nom de laquelle tant de calamités, d’horreurs et de malheurs frappent le monde, parce que nous l’avons apprise, cette notion. Elle est venue des alentours de la Méditerranée, mais quand nous avons été colonisés, quand nous nous sommes décolonisés, c’est au nom de cette notion que nous nous sommes décolonisés. C’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de lutte de décolonisation qui n’a pas dit : « C’est ma terre, je vais vous foutre dehors, etc. » — ce qui était nécessaire. Mais c’est au nom de ce même principe de territoire et d’unicité racinée de l’Être que, hélas, nous avons le plus souvent mené nos douloureuses luttes de décolonisation. Ce qui fait que vingt ans après la décolonisation, les malheurs recommencent. Et ce qui pèse sur l’Europe aujourd’hui — bon, évidemment il y a tous les incidents des politiques européennes —, c’est ce retour du refoulé identitaire, pas seulement nationaliste, ce refoulé d’identité ethnique et raciste qui fait que tant que nous n’aurons pas dessouché de l’esprit et de l’imaginaire des humanités l’idée que l’identité est liée à une racine unique, ça continuera. Nous aurons beau nous battre, nous faire tuer, assister à la mort des autres, ça continuera. La seule chance, c’est de changer cette vision générale selon laquelle l’identité de tout peuple, de toute communauté et de tout individu est inaccessible à l’autre, qu’on ne peut pas entrer dans la chaîne de filiation, que la légitimité appartient à telle communauté et que la terre de cette communauté est son territoire ; tant que nous n’aurons pas fini avec ces idées-là, tant que nous n’aurons pas changé notre système global de pensée et nos imaginaires, nous continuerons ainsi.

Les Amérindiens, par exemple, ne disent jamais qu’ils sont propriétaires de la terre. Ils disent : « Nous sommes les gardiens de la terre » ; alors que la notion de propriété de la terre est liée à la notion de la terre conçue comme territoire élu. C’est là, la souche. Sans quoi ça n’a pas de sens. Et dans beaucoup de civilisations non occidentales, extra-occidentales, dans beaucoup de cultures, le fait qu’il n’existe pas un mythe fondateur de rattachement à une genèse par une filiation sur un territoire jusqu’au présent de la communauté, détermine des positions différentes ; cela détermine que, par exemple, on ne considère pas l’être — je ne parle plus là de l’Être philosophique dont nous discutions tout à l’heure — comme le produit exclusif d’une légitimisation par la communauté ; on ne considère pas la terre comme un territoire ; on ne considère pas la croyance en un Dieu comme inévitable. Nous ne réfléchissons pas assez que toutes ces choses sont liées à ce système qui a eu ses grandeurs, qui a ses grandeurs — il ne s’agit par de dire « Celui là c’est mauvais, etc. » —, mais qui a eu sa négativité, négativité qui sait faire retour aujourd’hui en Europe sous des formes terrifiantes. Je suis un peu effrayé d’entendre des gens, d’un bord ou de l’autre, s’accuser mutuellement, dire : « C’est ceux-là qui ont tort, c’est ceux-ci qui ont tort, etc. », alors que le tort fondamental c‘est d’en être encore réduits à être esclaves d’atavismes mythiques qu’on ignore, mais qui travaillent en vous.

Pour cette raison, il faut le répéter partout et dire : « Commençons à réfléchir à ce que c’est que l’État, ce que c’est que la nation, si ce ne sont pas des reflets de ces paroles mythiques qui barattent en nous. » Et si je dis cela dans mon pays, on me dira : « Ouais, tu dis ça parce que tu es un transplanté, tu es allé dans le monde, tu as erré, tu n’es plus enraciné, tu n’es plus… », et on se retrouvera dans cette identité-racine unique ; alors que nous savons aujourd’hui qu’il n’y a plus d’humanité qui puisse se recommander de cette identité-racine unique. Il n’y en a plus. Toute culture est faite d’une résultante de toutes sortes d’influences extérieures qui viennent sur cette culture. C’est une calamité de vivre le monde sans la diversité. Vous avez parlé de la difficulté du « nous ». Mais il me semble que le « nous » est là. Vous êtes en proie à ce problème autant que moi. Partout, on est en proie à ce problème. Bien sûr il y a les économies qui font qu’on massacre volontiers l’autre, mais on massacre aussi les siens s’ils ne sont pas d’accord avec cette diversité. Quelqu’un commence à dire : « Non, moi je ne veux pas être Serbe, ou Martiniquais, ou Lapon… Je veux être ça, mais autre chose aussi. Parce qu’être Serbe, Martiniquais ou Lapon, c’est autre chose aussi. » Et on l’exclut. Par conséquent, nous sommes tous impliqués dans les turbulences de ce chaos-monde où nous sommes « nous ». Et c’est pourquoi ce matin je disais qu’on ne va pas sauver les uns en laissant les autres.

Il n’y a plus de centre avec des périphéries. Partout c’est le centre, et partout c’est la périphérie. Paris peut être la périphérie de quelque chose qui s’appelle Martinique, une petite île de 200 000 habitants. Et New-York peut être la périphérie de quelque chose d’autre. Nous ne pouvons pas considérer qu’il y a des strates et des zones face à cette obligation que nous avons maintenant de commencer, maintenant que la totalité-terre se réalise, un autre imaginaire et un autre concept de cette totalité-terre. Et c’est autour de cela que j’aurais voulu parler avec vous, de notion de profondeur et d’étendue. En particulier, vous avez fait mention de la colonisation. Et je sens qu’il y a beaucoup de réticence, pas chez vous mais chez les gens, parce que quand j’ai écrit, il y a quarante ans, un petit livre qui s’appelait Soleil de la conscience, j’ai dit que je faisais l’éloge des cultures métissées. Et tous les gens ont eu un réflexe de recul, parce que le métis, c’est toujours le mauvais. Vous l’avez remarqué dans les films américains ? L’Indien est toujours bon, même si on le massacre, mais c’est le métis qui est mauvais. Parce qu’on ne sait pas où il est, il va de toute manière trahir son père blanc, il va trahir sa mère indienne. Il y a, à cause de cette identité-racine unique, cette haine du métis.

Et la créolisation qui est la rencontre de la réalité du monde, pourquoi nous appelons comme ça : « créolisation » ? Parce que le créole, une langue créole, n’est pas le pervertissement ou la pourriture d’une langue, c’est la mise en contact de deux zones linguistiques différentes entre elles, ce qui produit une résultante qui n’a rien à voir avec les deux ou plusieurs zones en question. Autrement dit, le créole, ce n’est pas un pourrissement de la langue française, mais la mise en contact des parlers — je parle des créoles francophones de la Caraïbe —, des parlers normands et bretons du 17e français avec une sorte de synthèse des syntaxes africaines de la côte de l’Ouest. Bon… c’est d’abord une obligation pour le travail dans la plantation, ça commence comme un petit nègre, et le génie des esclaves, c’est d’en faire une langue. Mais ce n’est pas une perversion du français. Si vous allez en Martinique maintenant, et que vous écoutez du créole, vous ne comprenez rien du tout, n’est-ce pas, exactement comme si vous écoutiez du lapon. Donc, la créolisation ce n’est pas la pourriture ou le pervertissement de l’identité de chacun. Cela ne signifie pas que chacun devienne moins lui-même. C’est le renforcement et le dépassement et le prolongement de toutes les identités par donner-recevoir. Et c’est aussi une chose, dans la totalité-monde, pour laquelle il faut se battre. L’idée que nous nous créolisons tous, qu’on le veuille ou qu’on ne le veuille pas. Et ceux qui ne le veulent pas tuent les autres ; c’est pour cela qu’il faut aller au fond des raisons et non pas en rester aux raisons ponctuelles.

JACQUES DERRIDA : Je vais dire quelques mots brièvement parce que je suppose que certains parmi vous souhaitent parler. Bien que je sois fondamentalement d’accord avec la plupart des choses que vous avez dites, je vais quand même marquer, pour faire durer un peu la conversation, quelques écarts. Bien sûr, vous prêchez un convaincu quand vous dites qu’il faut revenir aux déplacements fondamentaux pour répondre aux urgences autrement. Vous savez, d’une certaine manière, j’essaye, je passe mon temps à ça, à essayer de faire ça, à propos de ce qui, dans ce que je disais tout à l’heure de la non propriété, de la non appropriation possible d’une langue, peut concerner l’identité en général, car l’identité n’existe pas : il n’y a pas de propriété, il y a seulement des mouvements violents d’appropriation ou d’identification sur le fond de cette non identité dont vous venez de parler, ce qui vaut pour la langue vaut pour n’importe quelle structure identitaire. Et la déconstruction du phallogocentrisme concerne très souvent en effet ces phénomènes de filiation que vous avez eu raison de rappeler. Même chose pour le métis ou pour le mixte en général qui est fondamentalement, pas seulement dans les exemples que vous avez donnés, mais même dans l’histoire de la philosophie : c’est toujours à partir de la situation du mixte, du tiers, du tiers qui n’est ni ceci, ni cela ou qui est à la fois ceci ou cela, qu’on trouve une prise pour la déconstruction justement du couple identitaire ou de la violence identitaire. Et souvent d’ailleurs, quand je me demande en vous lisant ce que vous entendez par — ce sont les deux concepts que je juge, que je crois fondamentaux chez vous — « relation » et « imaginaire », je crois que si on essayait de les réinscrire dans le corpus conceptuel de la tradition philosophique, on les articulerait avec ce qui s’est dit de l’imagination en général, l’imagination et ce mixte à partir duquel justement les couples « sensibles/intelligibles » se disloquent, etc., et la relation a un rapport avec l’excès, je crois que c’est comme ça que ça fonctionne dans vos textes.

Cela dit, ayant marqué cet accord sur lequel je ne veux pas insister davantage, je voudrais quand même poser quelques petites questions ou marquer quelques petits écarts, d’abord en ce qui concerne l’unité de la tradition, de la filiation méditerranéenne, des religions du livre et du territoire : il y aussi à l’intérieur de ces traditions des petits écarts qui sont en général refoulés, occultés. Par exemple, il y a dans la tradition juive un motif dont on ne parle pas beaucoup, qui dit : « Dieu a dit : la terre en question, » — et ça peut être Israël, ça peut être Jérusalem — « vous ne la possédez pas. Vous êtes les locataires. » Autrement dit, il n’y a pas d’appropriation. Dans une certaine tradition judaïque, il n’y a même pas d’appropriation possible de la terre. Alors sur le fond occulté de ce motif-là, évidemment, il y a territorialisation, peuple élu, et toute la guerre pour l’appropriation de Jérusalem qui à mon avis est aujourd’hui le lieu central de la guerre mondiale. À savoir, qui va s’approprier Jérusalem ? Quelle religion et quelle territorialisation vont s’approprier cet emblème qu’est Jérusalem ? Cela dit, il y a dans ces traditions-là des motifs de déhiscence, appelons ça comme ça. Même chose pour la filiation en général, pour la continuité de la filiation que vous avez soulignée. Il y a aussi, on pourrait retrouver des exemples mais je ne veux pas chicaner là-dessus, des interruptions, des législateurs qui viennent de l’étranger, qui s’introduisent dans la filiation. On pourrait mobiliser beaucoup, dans la mythologie grecque ou dans les histoires du bassin méditerranéen, d’exemples d’interruptions de filiation du type de celles dont vous avez parlé. Ça compliquerait un peu les choses et ça nous conduirait vers ce sur quoi nous sommes d’accord, à savoir que le principe de décolonisation est au travail dans la colonisation ; ou que les mouvements de décolonisation trouvent pour le meilleur et pour le pire, dans l’axiomatique coloniale, leurs armes. Là-dessus je suis tout à fait d’accord avec vous, mais pour ça il faut qu’il y ait dans le principe colonisateur aussi une négativité, un principe d’autodestruction ou d’auto-contestation. Et c’est pourquoi il y a toujours de la ruse. Quand vous avez dit il y a de la ruse, une ruse philosophique dans ces histoires de l’Un et de l’Être, etc., il y a de la ruse partout. Et même dans la créolisation, dans le poétique qui aurait notre faveur, la ruse n’est jamais absente. Savoir où s’arrête la ruse, où commence l’innocence… Je ne m’engagerai pas plus longtemps dans cette direction.

Un point alors de discussion possible, et qui peut-être nous conduirait trop loin pour une courte séance, c’est ce que vous avez dit de la filiation paternelle. D’abord, il se trouve, par exemple, que dans la religion juive la filiation est maternelle. Alors il faut s’arranger avec ça, c’est très compliqué. Et puis vous avez dit aussi : « Il n’y a pas de questions pour la filiation maternelle, c’est pourquoi on l’exclu, » — dans cette généalogie dont vous avez parlé — « parce qu’on sait toujours qui est la mère. La différence entre le père et la mère, c’est que la mère, on sait qui c’est, le père c’est toujours une fiction. » Mais c’est plus compliqué. Déjà, on n’a pas eu à attendre l’émergence, dans la technique génétique moderne, de la possibilité de la prothèse qu’on appelle « mère porteuse », pour s’apercevoir qu’on ne sait pas plus qui est la mère que qui est le père. Alors là, i1 y a un énorme consensus dont je retrouvais récemment la trace chez Freud. Dans L’homme aux rats, il y a une magnifique note de Freud qui cite Lichtenberg qui dit, au xviiie siècle : « L’astronome a autant de certitudes au sujet de savoir si la lune est habitée qu’au sujet de son père. Qui est le père ? Alors que pour la mère dit-il, grâce au témoignage sensible, on sait toujours qui est la mère, on est certain. » Eh bien ! Lichtenberg se trompait, et Freud qui l’approuve et qui en tire comme conséquence toute une théorie du patriarcat supérieur au matriarcat, parce qu’on passe de la naissance à la raison, etc., se trompait aussi. Parce qu’aujourd’hui on sait très bien qu’au moment de la naissance, quelqu’un peut toujours contester que la femme qui accouche est la mère ; ou contester… On est en train d’ouvrir actuellement avec cette possibilité dite technique, une énorme question quant à l’identité de la mère qui peut être aussi une fiction. Alors ce que je crois, c’est que cette mutation actuelle quant à la mère est une énorme mutation, bien entendu, mais ne fait que mettre à nu ce qu’on a toujours refoulé, à savoir qu’il y avait des possibilités de suppléance de la mère, que la maternité n’était pas une certitude sensible. Et, par conséquent, que la question de l’identité de la mère est une question d’ordre symbolique aussi ouverte que celle de l’identité du père. Et ça déplace tout. Je ne veux pas en faire la démonstration ici, mais dès qu’on prend en considération et qu’on interroge ladite « certitude sensible », au moment de la naissance, quant à la mère, à savoir que nous aurions là un moment où l’origine, l’enfant et la mère, seraient indissociables, croyant ainsi savoir ce que c’était une naissance, alors nous ne savons plus vraiment ce que c‘est qu’une naissance. Nous ne savons plus à quel moment, et qui… Je ne vais pas développer ce point, mais la propagation en chaîne des conséquences de ce qui nous apparaît comme une mutation technique qui n’est en fait que la révélation d’une prothéticité depuis toujours, déplace jusqu’au concept de nature et jusqu’au concept de langue maternelle.

Pourquoi dit-on langue maternelle ? Parce qu’on pense qu’une langue maternelle est une langue naturelle. C’est la langue de la naissance et on a la même fantasmatique et les mêmes préjugés philosophiques : la même préconception, présupposition philosophique associe le concept de « phusis », de nature, le concept de maternité, le concept de naissance, le concept d’origine, et tout cela se disloque aujourd’hui ; et se disloquant, nous donne à penser — et c’est ça l’affaire de la déconstruction —, nous donne à penser que cette dislocation n’a pas attendu évidemment les événements de la technique moderne. Et je ne dis pas ça pour minimiser ces événements qui sont des mutations et des ruptures très profondes, néanmoins ces ruptures ne sont possibles que parce que déjà, avant même les mères porteuses, il y avait des substitutions. La mère ça pouvait être la nourrice, ça pouvait être un autre sein. La question de la mère est aussi énigmatique que la question de l’identité du père. Et ça, c’est un principe de dislocation dont la chaîne ne s’arrête pas, une chaîne qu’on pourrait poursuivre jusque dans toutes les zones politiques que vous avez évoquées. Je ne veux pas le faire ici pour ne pas garder la parole trop longtemps.

ÉDOUARD GLISSANT : En ce qui concerne la question de 1a maternité, là aussi, il y a ruse. Mais en général et dans l’absolu, il y a une loi de la société complète qui repose sur la reconnaissance de la paternité. Parce que…

JACQUES DERRIDA : Le fantasme, ou la conception…

ÉDOUARD GLISSANT : Oui, oui, c’est une ruse…

JACQUES DERRIDA: …la construction de la paternité.

ÉDOUARD GLISSANT : Oui, mais je vous rappelle qu’il y a dès l’Antiquité des mères porteuses ; la vierge Marie qui enfante…

JACQUES DERRIDA : C’est ce que j’avais en tête.

ÉDOUARD GLISSANT : Qui enfante en étant vierge. Eh bien ! c’est une mère porteuse.

JACQUES DERRIDA : C’est-à-dire que l’événement de la mère porteuse partout où il advient peut être interprété ou bien dans un sens, disons pour faire vite… féministe, enfin disons… anti-phallocentrique — montrer qu’au fond le statut de la femme est aussi symbolique que celle du père ; donc on met la mère à hauteur du père, si vous voulez — ou bien peut être interprété d’une toute autre manière, classiquement, c’est-à-dire pour dire que la mère ne compte pas. Elle n’est que porteuse, ou on ne sait pas… Il y a la mère de la conception, la mère de la fécondation, et puis il y a la mère porteuse, bon… qui peut être d’ailleurs la mère quelquefois de la même famille ; on sait maintenant que la sœur d’une épouse ou la mère d’une épouse peuvent porter l’enfant. Donc, ça veut dire que savoir qui porte, qui accouche, qui féconde, est secondaire. Et, donc, renforcement de la filiation paternelle. On peut très bien…

ÉDOUARD GLISSANT : Mais c’est ce que je dis ; je vous dis que dans toutes ces sociétés, le renforcement de la filiation d’une lignée paternelle est une nécessité, une obligation. Et en revanche, dans des sociétés dites rapidement matriarcales, comme beaucoup de sociétés du sud, l’autorité paternelle et la légitimation par la filiation paternelle n’est pas du tout une obligation, n’est pas du tout une règle, n’est-ce pas. Vous savez bien que, par exemple, dans certaines nations africaines l’autorité est reconnue au frère de la mère, à l’oncle maternel. Et tout ceci tend à prouver que l’organisation de la société, en particulier la famille étendue dans les pays du Sud, est rattachée à une conception générale de la communauté qui n’a aucun rapport avec une genèse, une filiation et une élection sur un territoire élu. Et c’est pour cela que je dis qu’il y a spécificité dans ce cas et qu’i1 faut étudier cette spécificité… Et ce n’est pas du tout accusateur. C’est une tentative d’essayer d’expliquer comment des calamités peuvent naître et des oppressions perdurer.

QUESTION DU PUBLIC : Dans ce que vous avez dit, il y a une chose qui effectivement m’a beaucoup frappé, c’est que l’on a dérivé à un certain moment, à partir de cette notion de la conception à travers la maternité, vers une question du concept et de la dislocation ; et je crois que conception et concept sont intimement liés sans doute dans votre esprit, en tout cas très fortement dans la réalité, et dans la philosophie, et dans la religion. Alors la question que je voudrais poser, c’est finalement une question qui va regrouper d’une part les problèmes de l’identité et de l’altérité, les problèmes de la généalogie et de la naissance et d’une façon générale, le problème du eux et du nous, du « eux » et du « nous », et le problème aussi donc de la vie et de l’écriture, puisqu’il s’agit de l’écriture du divers. Donc je pense qu’il faut essayer de joindre, d’ajointer et de mettre en relation ces deux notions de la vie et de l’écriture. Et d’une certaine manière j’aimerais que vous donniez une réponse sur deux choses qui sont l’identité de la vie et l’identité de la philosophie par rapport à la marginalité de la philosophie, chez Jacques Derrida, et l’identité de la littérature qui se dit antillaise, la littérature dite antillaise, chez Édouard Glissant. Alors je pense que c’est le problème que je nommerais très brièvement, en un seul terme, le problème de l’exclusion. Le problème de l’exclusion, Jacques Derrida, Édouard Glissant, vous l’avez connu l’un et l’autre, dans votre existence et dans votre écriture, sous des formes diverses et selon des modalités spécifiques. Et je crois que cela pose le problème qui a été soulevé également ce matin de l’affirmation et de la négation. L’affirmation comme affirmation redoublée, nietzschéenne, le « oui, oui », qui est chez Joyce et chez Nietzsche, le « oui, oui », l’affirmation redoublée, et la négation dédoublée, négation du refus, symbole du — enfin symbole… le terme est mal choisi — négation qui résume le refus et le rejet. Donc, ce que j’aimerais savoir en transformant votre duo en quatuor puisque j’introduis Nietzsche et Joyce par la bande, j’aimerais savoir votre réponse justement concernant l’exclusion. Et je formule la question donc très brutalement, la voici : est-ce que vous pensez, Jacques Derrida et Édouard Glissant, que toute affirmation doit nécessairement reposer sur une négation qui serait plus fondamentale ? En d’autres termes, est-ce que la littérature antillaise, est-ce que la philosophie marginale de Jacques Derrida, ces deux attitudes, ces deux gestes finalement, doivent retourner l’exclusion contre celui qui exclu, c’est-à-dire se fonder donc sur la négation ? Ou bien est-ce qu’il y a l’espérance — et je le dis pour la philosophie et pour la littérature antillaise —, l’espérance d’une affirmation redoublée qui donnera à la fois une nouvelle orientation à la philosophie et à la littérature antillaise ?

ÉDOUARD GLISSANT: Je réponds en ce qui me concerne. Évidemment, nous n’en étions pas venus à l’écriture du divers. Toute l’écriture en Occident vient des Écritures. À mon avis, l’écriture en Occident est consentante ou éthique par rapport aux Écritures, c’est-à-dire par rapport à une dictée du divin. Et il est certain que dans ce contexte-là, l’affirmation peut reposer sur une négation. Pour moi, la littérature — je ne sais pas s’il y a une littérature antillaise ni si on peut faire une catégorie de la littérature antillaise comme on fait une catégorie de la philosophie —, la littérature, d’abord, n’est pas une affirmation. La littérature est l’expression d’un tremblement qui repose non pas sur une négation, mais sur une relation. Autrement dit, pour moi, la littérature ce n’est ni une dictée du divers ou du sacré ni une iconoclastie, parce que je crois qu’il y a un sacré dans le monde qui est le sacré de la relation. Les présocratiques disaient « l’être relation. » Et je dis : la relation est Relation, évaluant l’idée de l’Être, c’est-à-dire de l’affirmation et de la négation solidaires. Je dis : la relation est Relation, et que toute la grandeur de la littérature aujourd’hui, c’est, en tremblant, d’essayer de pister cette Relation, et d’en suggérer des formes possibles. Pour moi, c’est cela la littérature. Et si je pense que dans certains archipels c’est plus facile, c’est parce que, dans ces endroits-là, l’affirmation-négation n’est pas un atavisme ; mais que ce qui est un atavisme, si on peut dire, dans ces endroits-là, c’est la trace et le tremblement. Et que cette trace et ce tremblement, donc, ne sont pas en recherche d’Être, mais en recherche de Relation.

JACQUES DERRIDA : C’est une question très difficile, surtout dans ces conditions-là. Édouard Glissant vient de parler de trace ; il se sert beaucoup de ce mot-là. J’aurais aimé avec lui avoir un échange sur la manière, les implications de ce mot dans son discours, là où justement nous nous croisons peut-être au plus près. Mais là où cette trace est en jeu, je dirais, à mes yeux, l’affirmation qui s’y engage n’est jamais, ne devrait jamais être précédée par une négation. C’est-à-dire que le « oui, oui » que vous avez rappelé, qui n’est pas une position, l’affirmation qui n’est pas une position, est antérieur et pointe au-delà de toute espèce de négation et d’exclusion. Alors le « oui » qui ne dit rien, qui est un acquiescement, qui ne décrit rien et qui ne constate rien, qui dit « viens », qui dit « d’accord », qui ne dit rien d’une certaine manière, ce « oui » est un gage qui promet de se répéter, de ne pas dire « oui » sans du coup promettre de le répéter immédiatement après. C’est vrai de tous les « oui » performatifs, c’est le « oui » du mariage ou d’une promesse quelconque. Mais dans la répétition de « oui », sa répétabilité qui est logée dès le premier « oui », se loge naturellement la possibilité d’une mécanique, d’une répétition de simulacre, d’une comédie, n’est-ce pas. Et par conséquent, le « oui » est immédiatement menacé… L’affirmation originaire est immédiatement menacée par cela même qui la rend possible. Sa condition de possibilité est ce qui lui donne sa chance et c’est en même temps ce qui la menace. Il n’est pas possible, et i1 n’est pas même souhaitable, d’effacer cette menace. Vouloir réduire cette menace, c’est réduire la chance. Il faut que cette menace de caricature, de comédie, d’enregistrement — le « oui » peut être tout simplement sur un disque, sur un « tape », [une bande N.D.LR] n’est-ce pas — puisse se répéter.

Il est toujours possible que quand je répète mon « oui », je sois dans le mensonge ou dans la simulation. Mais je ne peux pas réduire ce risque. Dès lors que la chance est le risque, ici, évidemment, la mise en œuvre de la promesse, de l’affirmation originaire par quoi commence tout, en particulier le rapport à l’autre et l’adresse à l’autre et même la question, dès lors que ce « oui » est menacé, alors secondairement, pour la mise en œuvre de la promesse originaire qu’il constitue ou qu’il institue, il faut bien qu’il en vienne à de l’exclusion. C’est-à-dire que quand quelque chose de la possibilité de ce « oui » est menacé, eh bien ! quelque chose comme la guerre s’annonce. Il faut négocier avec la négation. C’est pourquoi il y a la guerre. C’est pourquoi certains peuvent penser qu’il y a des guerres justes. C’est que, selon le scénario habituel — que je trivialise immédiatement pour en revenir aux situations d’immédiateté dont Édouard Glissant me rappelait qu’il ne faut pas trop sans cesse y revenir —, néanmoins, quand on a affaire à des gens qui n’entendent rien que l’exclusion ou que le meurtre, il y a un moment où il faut naturellement pratiquer aussi l’exclusion de l’exclusion. Il faut en tout cas engager la négativité, engager la guerre, engager l’exclusion contre ceux-là même qui risquent de rendre le « oui » impossible, l’ouverture, l’hospitalité, le « viens » impossibles. Alors ça ne veut pas dire que la négativité et l’exclusion… je parle trop vite… soient au même plan que le « oui » originaire. Ça veut dire qu’on ne peut pas réduire la nécessité de négocier… pour sauver le non négociable, si vous voulez, négocier quelque chose qui n’est pas négociable.

Le fait que chaque fois que je dis « oui » ou que je dis « viens », je pense à… ou je désire une hospitalité inconditionnelle, un « oui » sans ombre, sans exclusion, sans négativité…, le fait que je désire cela ou pense cela, constitue un événement irréductible. Même si cette promesse n’est jamais tenue ; même si ce « viens », ou cette hospitalité inconditionnelle, ce droit d’asile sans limitation, etc., n’est pas effectivement mis en œuvre, jamais, même s’il faut compter avec la politique. Parce que la question de l’exclusion — vous avez posé la question de la politique, n’est-ce pas — se pose à partir du moment où le politique est institué dans son concept grec lié à la cité, c’est-à-dire au territoire, à l’État-nation, c’est-à-dire aux frontières où tout le monde pense qu’on a le droit, que tout État-nation a le droit de contrôler ses frontières. Vous ne ferez reconnaître à aucun État-nation sur la terre aujourd’hui, un principe d’hospitalité inconditionnelle. Il n’y a pas d’État-nation, il n’y a pas de politique sans filtrage des frontières. Alors la révolte contre cette politique-là, ce concept de l’État-nation, du territoire ou de la politique, cette révolte-là se fait au nom d’un « oui » originaire, d’un « viens » inconditionnel, une hospitalité sans condition. On sait bien que — on n’est pas naïfs — ça n’est pas réaliste ou réalisable aujourd’hui. Ça ne peut pas constituer une politique. Si j’arrive et puis que je dis demain à monsieur Pasqua : « Vous savez, il faut renoncer à limiter le droit d’asile, il faut ouvrir les frontières, etc. », tout le monde vous rira au nez, de gauche à droite. Par conséquent, je ne peux pas tirer une politique de cette affirmation originaire. Je peux néanmoins, à partir d’elle, poser des questions sur le concept du politique qui domine notre discours et qui domine notre politique. Cela dit, à partir de ce oui-là, je peux de très loin essayer de régler une autre politique, c’est-à-dire de dire : « Il y a une justice qui n’est pas le droit, il y a une justice à partir de laquelle je vais, moi, combattre ceux qui réduisent trop le droit d’asile. » Il y a plusieurs pratiques du droit d’asile ; par exemple, prenons le contexte français actuel qui est totalement politique. Tout le monde, de gauche à droite, est d’accord qu’on ne peut pas ouvrir les frontières plus largement, qu’il faut filtrer. Tout le monde, de gauche à droite, est d’accord qu’il faut arrêter l’immigration clandestine. De Le Pen à Rocard, tout le monde est d’accord : pas d’immigration clandestine. Et on ne peut pas leur opposer quoi que ce soit politiquement, ça ne serait pas sérieux. On ne peut pas dire : « Si, il faut ouvrir ! Plus de douaniers ! » Ce n’est pas possible. Néanmoins, à partir du principe de justice ou d’affirmation originaire que je viens de rappeler, je peux « préférer » une certaine pratique du droit d’asile à une autre pratique du droit d’asile. Et, par conséquent, je peux me battre, et je peux exclure. Quand je vote, j’exclus.

Je préfère une certaine pratique de l’hospitalité plus ouverte… C’est pour ça que je vote à gauche plutôt que Le Pen. Bien que Le Pen et Rocard soient d’accord — je prends Rocard, je ne sais pas pourquoi —, bien que de gauche à droite on soit d’accord, malheureusement et politiquement, sur le fait que les frontières doivent être des filtres — c’est l’image de Le Pen, il faut filtrer. l’État-nation est comme un organisme qui doit filtrer ce qui lui est salutaire, laisser passer ce qui est bon, ne pas laisser passer ce qui est mauvais. Donc, je peux, dans l’espace de leur axiomatique politique, je peux « préférer » ; et je peux me battre, et donc je peux exclure, et je dois exclure. Je dois exclure. Je vais me battre contre la xénophobie et donc je vais l’exclure. Je vais me battre contre le racisme et donc je vais d’exclure, etc. Alors bien que cette exclusion, ce combat, cette guerre, selon toutes sortes de stratégies plus ou moins violentes, bien que cette guerre soit une pratique d’exclusion, vous voyez bien qu’elle n’est pas au même niveau que l’affirmation originaire dont je prétends qu’il faut s’inspirer et dont toutes les politiques ne s’inspirent pas. C’est pourquoi, quand même, je ne renonce pas à tirer d’une affirmation originaire qui n’est pas politique et qui ne comporte en elle-même aucune exclusion, je ne désespère pas d’en tirer quand même des règles — à ajuster chaque fois —, des règles politiques et qui sont naturellement des règles d’exclusion, d’exclusion de l’exclusion.

ÉDOUARD GLISSANT : À ceci près que si je suis d’accord avec, disons… cette stratégie ou cette tactique, je dis que si on ne réfère pas au oui, ou si on ne l’imagine pas, et si on n’en propage pas l’existence conceptuelle, les ruses qui consistent à dire : « Bon, mais je ne peux pas accepter, c’est pas possible, ce serait utopique, mais il y a un certain point que je ne peux pas accepter. Donc, j’ai ma conception de la frontière, du passage de frontières, j’ai ma conception qui n’est pas celle de monsieur Pasqua, mettons, et je vais me battre. Je suis contre l’extermination des Bosniaques, ou je suis contre l’extermination des Serbes, et je vais me battre, d’accord. », mais si en même temps on ne propage pas inlassablement l’imaginaire du fait qu’il est possible qu’un jour toutes les frontières soient ouvertes…

JACQUES DERRIDA : Ah oui, je suis d’accord.

ÉDOUARD GLISSANT : … au nom de quoi on va se battre contre ?…

JACQUES DERRIDA : Ah, c’est exactement ce que je viens de dire.

ÉDOUARD GLISSANT : Ah bon, d’accord, d’accord.

JACQUES DERRIDA : Je voulais ajouter juste un mot. Parce que malgré tout, je ne voudrais pas que cette différence que j’ai marquée entre le « oui » et l’exclusion soit trop sommaire. Il y a des différences dans le « oui ». Comme vous le savez sans doute, je distingue entre la différence et l’exclusion, la différence et la négation, n’est-ce pas, ou l’opposition. Il y a des différences dans le « oui », même là où il n’y a pas d’opposition. Ce matin on a entendu des choses très belles sur les « oui » qui se répondent, qui sont des différents « oui », qui n’ont pas besoin de négation. Mais il y a des différences, des différences tonales, des différences qualitatives entre les « oui » qui ne sont pas des exclusions. Et j’essaierais, si on avait le temps et les moyens, et si on n’était pas tous très fatigués, de m’engager dans cette direction des différences entre les « oui » sans opposition et sans négation, sans dialectique si vous voulez. Donc, dialectique entre la non-dialecticité de « oui » et la dialecticité qui est celle de la tradition philosophique, qui est aussi celle de la tradition politique.

b

ÉDOUARD GLISSANT : On arrête ? Merci beaucoup.

b

JACQUES DERRIDA : D’un commun accord, on arrête. (…applaudissements…)